Aktualisierung zum Ranking der europäischen Städte zur Luftqualität

Das Städte-Ranking der Europäischen Umweltagentur

Vor allem Ende 2023 und Anfang 2024 kam es vermehrt vor, dass Zeitungen und Rundfunk zu einem Städte-Ranking nach der schlechtesten Luftqualität in Europa berichtet haben, bei dem Nürnberg sehr schlecht abschneidet. Dieses stammt aus einer Veröffentlichung der Europäischen-Umweltagentur (EEA), bei der für die Bewertung der Luftqualität in Städten die Feinstaubbelastung PM2,5 untersucht wurde, also nur ein einzelner von mehreren überwachten Luftschadstoffen. Der Schwerpunkt auf diesem einen Schadstoff wird mit seiner Bedeutung für die menschliche Gesundheit begründet. Dieses Ranking wurde Ende August 2024 aktualisiert und basiert nun auf Feinstaubdaten aus den Jahren 2022 und 2023 (zuvor: 2021/2022).

Dieser Report stellt eine Aktualisierung zur Berichterstattung zum letzten EU-Ranking dar. Die Erklärungen und Analysen der Ergebnisse blieben im Wesentlichen unverändert, da sie sich bereits zu großen Teilen auf die neuen Feinstaubdaten bezogen haben.

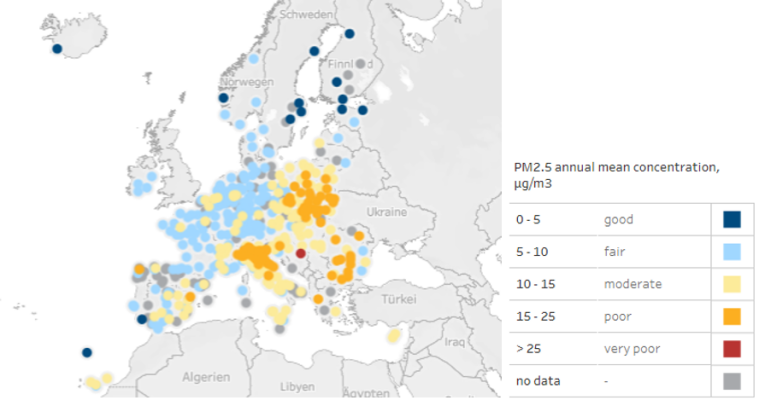

Folgende Abbildung zeigt die Verteilung der Messstellen der Städte in Europa, welche in die Bewertung für die Jahre 2022 und 2023 mit einfließen. Die Bewertungsklassen werden in verschiedenen Farben nach den gemessenen Feinstaubwerten dargestellt.

Insgesamt wurden in Europa 372 (2021/2022: 375) Städte berücksichtigt, davon liegen 64 (2021/2022: 61) in Deutschland. Nürnberg liegt dabei auf Platz 200 (2021/2022: 234) europaweit und auf Platz 61 (2021/2022: 58) deutschlandweit. In Deutschland liegen die Werte von Feinstaub PM2,5 zwischen 6,2 und 11,5 µg/m³ (2021/2022: zwischen 6,9 und 12,4 µg/m³), also in den Kategorien gut und mäßig.

Eine mittlere jährliche PM2,5 Konzentration von 0-5 µg/m³ gilt als sehr gut (good), 5-10 µg/m³ als gut (fair), 10-15 µg/m³ als mäßig (moderat), 15-25 µg/m³ als schlecht (poor) und > 25 µg/m³ als sehr schlecht (very poor). Es ist darauf hinzuweisen, dass sich die Bewertung an den neuen WHO-Empfehlungen (2021) orientiert und nicht an dem Grenzwert für PM2,5 bei 25 µg/m³, der zum Zeitpunkt des Vergleichs europaweit noch gültig war.

Als wir das erste Mal davon erfahren haben, hat uns als Stadt das Ergebnis im Städtevergleich überrascht, sodass wir versucht haben, dem Zustandekommen dieses Ergebnisses nachzugehen und seine Bedeutung für die Luftreinhaltung in der Stadt zu bewerten. Wir wollten in dieser Frage Klarheit gewinnen, nicht nur für unsere Bevölkerung, sondern auch für uns selbst als Planungs- und Entscheidungsgrundlage.

Vorab ist zu erwähnen, dass die europäischen Städte im Ranking 2022/2023 lediglich eine Auswahl von Städten nach bestimmten Kriterien darstellen, die in den Hinweisen des oben verlinkten Beitrags zum EU-Ranking nachgelesen werden können. Berücksichtigt wurden neben anderen Faktoren Städte mit mindestens 50.000 Einwohnern, in denen der städtische oder vorstädtische Hintergrund gemessen wird und in denen eine Datenabdeckung von mindestens 75% erreicht wurde. Städtisch verkehrsnahe oder industriegeprägte Messstandorte werden in das Ranking nicht einbezogen, da sie zur Messung von Luftschadstoffen in stärker verschmutzten Gebieten dienen und keine Auskunft über die Exposition der Allgemeinbevölkerung geben.

Feinstaub in Nürnberg

Soweit das nachvollzogen werden kann, bezieht sich der berechnete Durchschnittswert von zwei Jahren (2022/2023) mit 10,5 µg/m³ (2021/2022: 11,9 µg/m³) auf die Messstation Nürnberg/Muggenhof (städtischer Hintergrund). Die PM2,5-Messergebnisse an der LÜB-Messstation Nürnberg/Bahnhof (städtisch verkehrsnah) floss bei der Bewertung nicht mit ein, genauso wenig die Werte von Messstationen, die die Stadt betreibt. Die mittlere Feinstaubkonzentration PM2,5 in Nürnberg gilt demnach als mäßig.

In folgender Abbildung sind die PM2,5-Jahresmittelwerte der in Nürnberg befindlichen LÜB-Stationen Muggenhof (grüne Linie) und Bahnhof (lila Linie) mit dem Grenzwert von 25 µg/m³ (rote Linie) nach der 39. BImSchV, sowie der neue EU-Grenzwert ab 2030 von 10 µg/m³ (rot gestrichelte Linie) dargestellt. Der EU-Grenzwert wurde am 14.10.2024 vom Europäischen Rat final beschlossen aber muss noch in deutsches Recht übernommen werden. Die dunkelgrün gestrichelte Linie ist der gleitende 2-Jahresmittelwert für den Messstandort Muggenhof, den die EEA verwendet hat.

Die Messergebnisse zeigen, dass der Durchschnittswert von den Jahren 2022/2023 für den Feinstaubwert PM2,5 merklich zurückgegangen ist und jetzt bei der Messstation Nürnberg/Muggenhof bei 10,5 µg/m³ liegt (dunkelgrün gestrichelte Linie). Die Station Muggenhof befindet sich in einem Gebiet mit geballten Verkehrs-, Industrie- und Haushaltsemissionen, bildet also eher ungünstige Bedingungen ab. Die allgemeine Entwicklung sinkender Luftschadstoffgehalte im Stadtgebiet kann jedoch auch hier festgestellt werden.

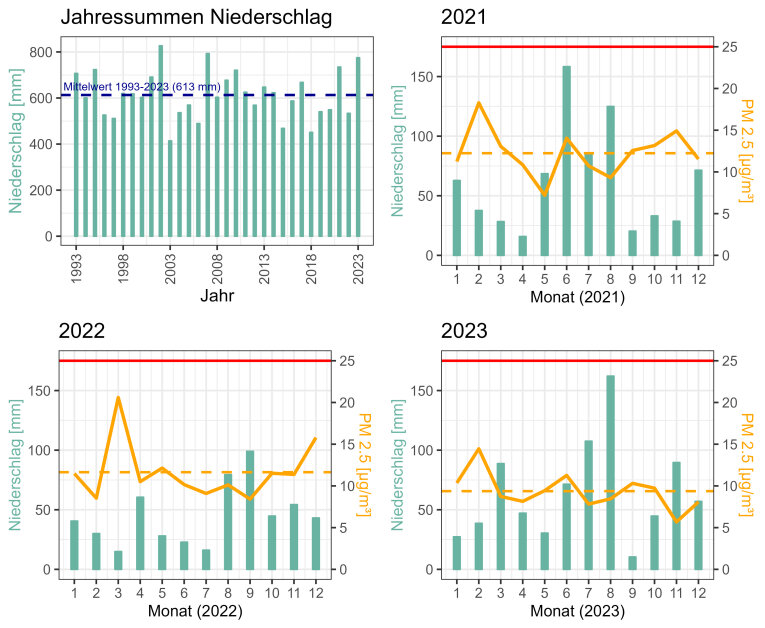

Der PM2,5-Wert für das Jahr 2022, welcher auch in die Aktualisierung des EEA-Rankings 2022/2023 mit einfließt, liegt oberhalb des allgemeinen Trends der Vorjahre. Hier kann ein Zusammenhang mit den Niederschlagsmengen vermutet werden. Die Niederschlagsmengen lagen mit insgesamt 533 mm in Nürnberg im Jahr 2022 allgemein unter dem Durchschnitt. Das bedeutet grundsätzlich zum einen eine verminderte „Auswaschung“ von Staubpartikeln aus der Luft und zum anderen haben Zeiträume ohne Niederschläge, welche die Böden austrocknen lassen, natürlich erhöhte Staubbelastungen zur Folge und dementsprechend höhere Messwerte.

Das Diagramm links oben in folgender Abbildung stellt die jeweiligen Jahressummen der Niederschläge (mm) der Jahre 1993-2023 dar, die blau gestrichelte Linie bei 613 mm definiert die mittlere jährliche Niederschlagssumme der Jahre 1993-2023. Die Niederschlagsdaten stammen aus der DWD Wetterstation am Nürnberger Flughafen. Die drei weiteren Diagramme zeigen die Monatsmittelwerte von Feinstaub (PM2,5) (orange Linie) der Messstation Muggenhof mit den durchschnittlichen monatlichen Niederschlagsmengen (grüne Balken) der Jahre 2021-2023. Die gestrichelten orangen Linien stellen die jeweiligen Jahresmittelwerte von PM2,5 der Messstation Muggenhof dar. Die rote Linie bei 25 µg/m³ zeigt den Grenzwert von PM2,5 nach der 39. BImSchV.

Die vorstehend beschriebenen Zusammenhänge zwischen Niederschlagsmengen und Feinstaubbelastung lassen sich bei Betrachtung der Jahresverläufe relativ gut nachvollziehen. Sie reichen allerdings als alleinige Erklärung nicht immer aus. Die Spitze der Staubbelastung im März 2022 rührt beispielsweise von einem Saharastaub-Ereignis her. Ein Vergleich zwischen den Jahren 2021 und 2022 weist auch darauf hin, dass 2022 nicht allein aufgrund der Niederschlagsmenge und –verteilung eher schlechtere Staubwerte aufweist als nach der langjährigen Entwicklung zu erwarten wäre. In 2021 gab es insgesamt deutlich mehr Niederschlag als in 2022 mit vergleichbaren trockeneren Phasen, jedoch auch einen leicht höheren PM2,5-Jahresmittelwert. Die Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten in den Jahren 2021-2023 wichen nur unwesentlich vom langjährigen Mittel ab. Die Wetterbedingungen sollten also zwar durchaus bei der Bewertung von Schadstoffmesswerten betrachtet werden und im Hinblick auf die in der EEA-Studie verwendeten Werte bilden sie eine keineswegs günstige Situation ab, sie bieten jedoch auch keinen Anhaltspunkt, dass die Werte nicht repräsentativ wären.

Der langjährige Trend zeigt, dass 2022 die positive Entwicklung der Feinstaubwerte etwas gebremst hat, speziell diese Schwankung in der Entwicklung kann aber keinem offensichtlichen Einfluss zugeschrieben werden (auch nicht „Corona“). Allgemein scheint eine derartige Schwankung nicht unüblich zu sein. Die PM2,5-Konzentration ist im Jahr 2023 stärker gefallen als der Durchschnitt der Jahre zuvor, womit er den Mittelwert für 2022/2023 wieder etwas „ausgeglichen“ hat und dem Trend folgt.

Ursachen und Möglichkeiten der Einflussnahme

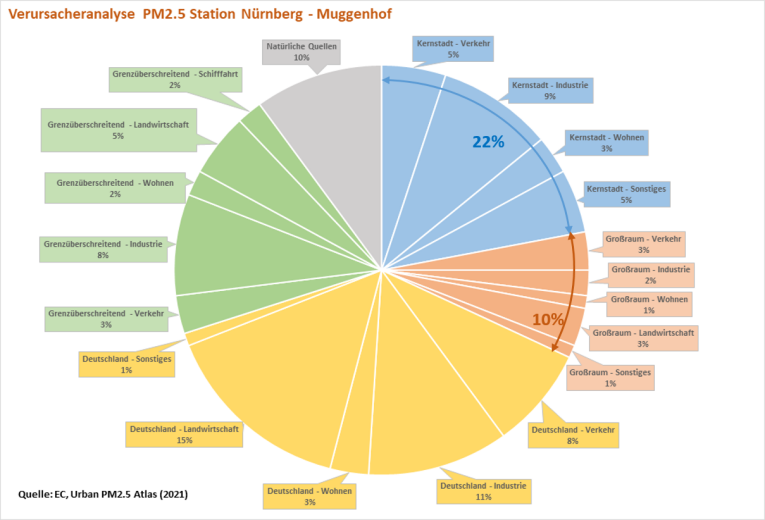

Neben der Frage, wie gut bestimmte Werte die Lage im Allgemeinen wiedergeben, ist auch ein Blick auf die lokalen Ursachen der Feinstaubbelastung wichtig. Grundsätzlich sind die Quellen für Feinstaub überall dieselben, aber ihr jeweiliger Betrag zu den Werten, die an einem bestimmten Ort gemessen werden, kann sehr unterschiedlich sein. Als Hilfestellung dazu hat das Joint Research Centre (JRC) der Europäischen Union ein Modell aufgesetzt, das die Beiträge der verschiedenen Feinstaubquellen berechnet. Die Berechnungen wurden für 150 europäische Ballungszentren durchgeführt, unter anderem auch für den Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen. 2021 kam der zweite Ergebnisbericht nach 2017 heraus.

Die Ergebnisse für den Ballungsraum Nürnberg, die der Station Muggenhof zugerechnet werden, sind in nachfolgender Abbildung zu sehen. Die Farbgebung zeigt auf, welche Anteile dem städtischen Handlungsspielraum zuzuordnen sind und welche von großräumigeren Randbedingungen abhängen. Demnach sind 22% der Emissionen Quellen innerhalb der Stadt zuzurechnen, weitere 10% dem unmittelbaren Umland. Der größte Beitrag aus innerstädtischen Quellen ist die Industrie, der größte Beitrag aus Quellen aus dem Umland kommt aus der Landwirtschaft und dem Verkehr. Wichtig: alle diese Quellen machen sich an der Station Muggenhof bemerkbar. Es trägt also nicht nur die Stadt Staub ins Land, sondern auch das Land Staub in die Stadt, etwa im Verhältnis 2:1.

Diese Ursachenverteilung zeigt in etwa den städtischen Handlungsspielraum. Wenn es uns gelingt, den Feinstaub-Beitrag von städtischen und umländischen Quellen ohne Verlagerung in andere Sektoren zu halbieren, können wir damit die Feinstaubwerte von 10,5 µg/m³ auf 8,8 µg/m³ absenken. Ein völliges „Vernichten“ aller städtischen und umländischen Feinstaubquellen ist nicht möglich, würde den Feinstaubgehalt rein rechnerisch aber auch nur auf 7,1 µg/m³ absenken, also auch nicht in den von der WHO als sehr gut beschriebenen Bereich unterhalb von 5 µg/m³ bringen. Umgekehrt können wir aber auch nicht erwarten, allein durch Regelungen auf Bundesebene oder europäischer Ebene zu deutlich besserer Luft zu kommen. Wenn sich der Beitrag aus beeinflussbaren überregionalen Quellen (58%) ohne Verlagerungen halbieren würde, ließe dies den Feinstaubgehalt von 10,5 µg/m³ auf ca. 7,5 µg/m³ sinken. Das zeigt, dass man an mehreren Stellen ansetzen muss. Dieses Ansetzen ist allerdings unabhängig voneinander möglich, d.h. es muss nicht einer auf den anderen warten.

Feinstaubbelastung = Luftqualität?

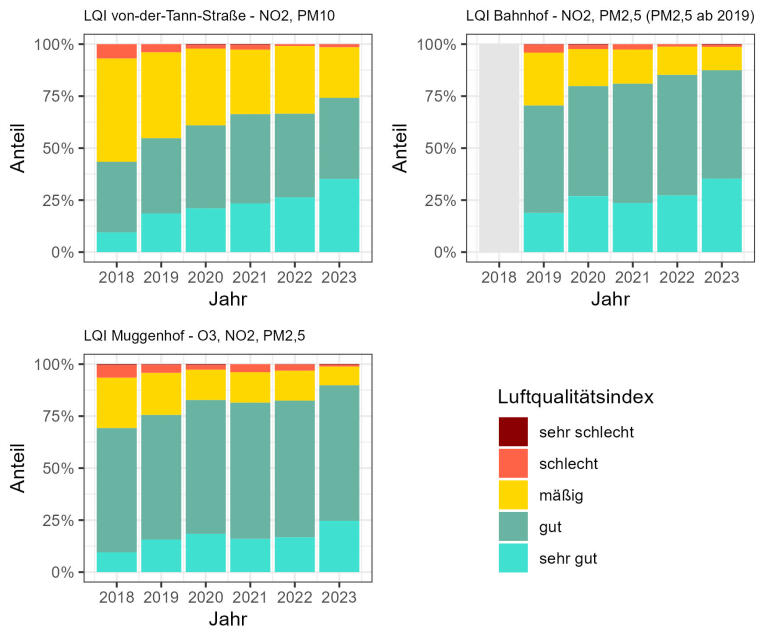

Die Gleichsetzung von Feinstaubbelastung und Luftqualität greift insgesamt zu kurz. Eine genauere Einordnung für die Sauberkeit der Luft zeigt etwa der Luftqualitätsindex. Bei diesem werden die Konzentrationen von Stickstoffdioxid, Feinstaub (PM10 und PM2,5) und Ozon zu einem Gesamtergebnis zusammengerechnet und in Bewertungsklassen eingeteilt. Die Zusammenrechnung bedeutet dabei keineswegs einen „Ausgleichshandel“, ausschlaggebend ist immer der jeweils schlechteste Wert. Das Bild, das dabei entsteht, ist wesentlich umfassender und aussagekräftiger als die Betrachtung einzelner Werte. Darstellungen des Luftqualitätsindexes gibt es für Deutschland, auf der europäischen Ebene können Karten mit den einzelnen Luftschadstoffparametern der Messstationen in Europa aufgerufen werden, s.

Eine Auswertung der Daten des Umweltbundesamtes zum Luftqualitätsindex in Nürnberg ist in nachfolgender Abbildung zu sehen. Es ist erkennbar, dass seit 2019 an allen Nürnberger LÜB-Messtationen der Luftqualitätsindex mehrheitlich in den Kategorien gut und sehr gut lag, bei deutlicher Verbesserung im zeitlichen Verlauf an allen drei Messtationen.

Hinzuzufügen ist, dass in der Stadt Nürnberg alle derzeitigen Grenzwerte zur Luftqualität – zum Teil deutlich – unterschritten werden. Dennoch möchte sich die Stadt Nürnberg in Anbetracht der Bedeutung sauberer Luft für die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger und auch im Hinblick auf die Verschärfungen der Grenzwerte stetig verbessern. Mit Aktionsplänen wie dem „Luftreinhalteplan“ und dessen Fortschreibung oder mit dem „Masterplan nachhaltige Mobilität“ wurden Grundsteine geschaffen, um eine stetige Reduzierung der Luftschadstoffe durch umfangreiche Maßnahmen zu bewirken. Das spiegelt auch die Grundtendenz der Messwerte seit dem Erhebungszeitraum wieder, sodass auch in Zukunft mit weiter abnehmenden Luftschadstoffwerten gerechnet werden kann. Es ist davon auszugehen, dass der PM2,5 EU-Grenzwert ab 2030 von 10 µg/m³ bereits zeitnah dauerhaft eingehalten werden kann, so dass sich die Werte auch in Bezug zu den WHO-Empfehlungen zukünftig in der Kategorie „gut“ befinden werden.

Was bedeutet der Platz für uns?

Als Schlussfolgerungen aus diesen Betrachtungen leiten wir ab, dass die Werte an sich weder auf besonders schlechte Luft in Nürnberg im Allgemeinen schließen lassen, noch, dass wir hinsichtlich des Zeitpunktes der Untersuchung besonderes Pech oder besonderes Glück gehabt haben. Die Möglichkeit der Einflussnahme auf die gemessenen Werte durch städtisches Handeln ist vorhanden, hat aber Grenzen aufgrund äußerer Einflüsse.

Speziell im Hinblick auf den Platz in der Rangliste für deutsche Städte scheint es daher wichtiger zu sein, das „Feld“ der Werte insgesamt zu betrachten als Ursachenforschung für einzelne Werte zu betreiben. Wie aus der EEA-Übersicht am Anfang zu erkennen ist, haben alle deutschen Städte mäßige oder gute Werte, die Spreizung der Werte ist also sehr gering. Folglich entscheiden Nachkommastellen über den Platz in der Rangliste, ohne dass dies bedeutet, dass die Luft in Nürnberg deutlich schlechter ist als in vielen anderen Städten auf den Plätzen davor. Genauso wenig ist sie absolut gesehen schlecht, weil das Feld insgesamt relativ gut liegt.

Insgesamt hat sich das gesamte Feld vom letzten (2021/2022) zum aktuellen Ranking (2022/2023) verbessert, was die ähnliche Platzierung im Vergleich zum Vorjahr, nämlich viertletzter statt drittletzter Platz trotz der merklich verbesserten PM2,5-Konzentrationen erklärt.

Eine Platzierung auf einem hinteren Platz in einem guten Feld kann besser sein als ein vorderer Platz in einem Feld, das insgesamt im Bereich mäßig bis schlecht liegt. Die geringen Unterschiede bewegen sich teilweise im Bereich der Messungenauigkeit, was zwar einerseits sowohl positiv wie negativ wirken kann, andererseits aber auch die eingeschränkte Aussagekraft der Platzierung in einem engen Feld verdeutlicht.

Grundsätzlich kann ein Vergleich Verbesserungspotentiale aufzeigen oder Positivbeispiele, an denen man sich orientieren kann. Im vorliegenden Fall bietet der Vergleich mit anderen deutschen Städten jedoch keine konkrete Hilfestellung für Verbesserungsmöglichkeiten, an denen wir grundsätzlich auf jeden Fall interessiert sind.

In Summe bestätigt die Studie die seit langem bekannte Handlungsgrundlage für die Luftreinhaltung in Nürnberg, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität weiterhin erforderlich sind und dass man sich leider nicht auf den Erfolgen der letzten Jahre ausruhen kann. Die Situation ist aber nicht dramatisch in dem Sinne, dass sie eine sofortige Abkehr von der Strategie langfristiger und nachhaltig wirkender Maßnahmen erfordern würde. Und neben eigenen Anstrengungen kommt es auch darauf an, auf Bundesebene und europäischer Ebene Maßnahmen zu fordern, die eigene Bemühungen unterstützen.